Le plaisir est la voie vers le bonheur

Parmi toutes les sources possibles de bonheur, c’est le plaisir qui arrive en tête, mais pas à n’importe quel prix.

Nous disons que le plaisir est le principe et la fin de la vie bienheureuse. Car c’est lui que nous avons reconnu comme le bien premier et conforme à la nature, c’est en lui que nous trouvons le principe de tout choix et de tout refus, et c’est à lui que nous aboutissons en jugeant tout bien d’après ce que nous sentons.

Et parce que c’est là le bien premier et naturel, pour cette raison aussi nous ne choisissons pas tout plaisir, mais il y a des cas où nous passons par-dessus de nombreux plaisirs, lorsqu’il en découle pour nous un désagrément plus grand ; et nous regardons beaucoup de douleurs comme valant mieux que des plaisirs quand, pour nous, un plaisir plus grand suit, pour avoir souffert longtemps.

Tout plaisir, donc, du fait qu’il a une nature appropriée à la nôtre, est un bien : tout plaisir, cependant, ne doit pas être choisi ; de même aussi toute douleur est un mal, mais toute douleur n’est pas telle qu’elle doive toujours être évitée. Cependant, c’est par la comparaison et l’examen des avantages et des désavantages qu’il convient de juger de tout cela. Car nous en usons, en certaines circonstances, avec le bien, comme s’il était un mal, et avec le mal, inversement, comme s’il était un bien.

L'essentiel

Se faire plaisir, c’est naturel, et c’est la meilleure façon d’être heureux.

Mais que se passe-t-il si je prends une drogue qui, après un plaisir intense et court, me cause de la douleur pendant longtemps ?

Pour Epictète, la réponse est simple : la douleur surpasse de loin le plaisir, et ce plaisir doit donc être évité.

En résumé, Epicure n’est pas « épicurien » : il ne défend pas les plaisirs à tout prix !

Pour lui, le bonheur est affaire de petits calculs quotidiens, pour trouver quels petits plaisirs se feront sans souffrance.

Pas question de beuveries ou d’excès, ce serait confondre plaisir et douleur.

Des ressources pour aller plus loin

Cultive ton jardin

« Un homme qui vit au milieu de biens impérissables ne ressemble en rien à un être mortel. »

– Épicure (Lettre à Ménécée)

[Bac Philo] : Cours et corrigés

Corrigé vidéo en détails [A venir]

Cours sur la morale d'Epicure [A venir]

Résumé du corrigé :

Plan du texte

Première partie (phrase 1-2) (De « Nous disons que » à « que nous sentons »)

Affirmation centrale de la philosophie épicurienne : le plaisir est le fondement de la vie heureuse. Epicure justifie cette thèse en expliquant que le plaisir est un bien naturel et le critère de nos choix.

Deuxième partie (phrase 3) (De « Et parce que c’est » à « souffert longtemps. »)

Epicure fait une précision : même si le plaisir est la voie vers le bonheur, tous les plaisirs ne sont pas à rechercher. Et plus étonnant encore : toutes les douleurs ne sont pas à fuir. L’auteur nuance ainsi sa thèse en montrant que si un plaisir cause trop de douleur, il ne vaut pas la peine d’être recherché. Et à l’inverse, si une faible douleur cause un grand plaisir, alors elle vaut la peine d’être supportée.

Troisième partie (phrases 4-6) (De « Tout plaisir, donc » à « s’il était un bien »)

C’est parce qu’il est en adéquation avec notre nature que le plaisir est un bien. C’est donc à nous, et nous seul, de laisser notre nature faut juger chaque plaisir et chaque douleur en fonction de leurs conséquences pour nous.

Epicure conclut en montrant que les notions de bien et de mal doivent être évaluées avec prudence, car elles peuvent se montrer contre-nature.

Thèse du texte

Le plaisir est le bien suprême, mais il faut exercer un discernement pour choisir les plaisirs et les douleurs de manière rationnelle.

|

Thèse adverse : ⚔️ Stoïcisme (Épictète) : le plaisir est un piège et il faut simplement s’accorder à l’ordre du monde. |

Problématique

Faut-il rechercher les plaisirs ou s’en méfier ?

Intérêt philosophique et enjeux

💡Enjeux philosophiques :

La question du bonheur et des critères du bien et du mal.

La distinction entre hédonisme total et hédonisme prudent.

💡Enjeux concrets :

Notre rapport aux plaisir dans une société consumériste (ex. addictions, rapport aux écrans)

Questions écologiques sur les conséquences de nos plaisirs immédiats.

Pièges et difficultés

🚫 Erreur 1 : Croire qu’Épicure prône une recherche débridée des plaisirs. Il insiste au contraire sur la nécessité de sélectionner les plaisirs avec prudence.

🚫 Erreur 2 : Croire qu’Épicure prône uniquement les plaisirs du corps. Aristippe, autre philosophe hédoniste, prônait la recherche immédiate des plaisirs corporels, tandis qu’Épicure valorise les plaisirs mesurés et les plaisirs intellectuels.

🚫 Erreur 3 : Négliger la place de la prudence dans l’éthique épicurienne. Le plaisir seul ne suffit pas à guider nos actions, il faut le soumettre à un examen rationnel.

Mobiliser ses connaissances

📌 Aristote – Éthique à Nicomaque : Aristote critique l’hédonisme en affirmant que le bonheur ne se limite pas au plaisir, mais qu’il repose aussi sur la vertu.

📌 Stoïciens – Éthique du détachement : Les stoïciens, comme Sénèque et Épictète, considèrent que la recherche du plaisir peut être source d’illusion et qu’il vaut mieux viser l’indifférence aux désirs.

Objections au texte

📌 Épicure insiste sur une vision individualiste du bonheur : chacun doit évaluer ses plaisirs et ses douleurs. Or, dans une société, nos actions influencent aussi les autres.

📌 Par ailleurs, l’idéal d’Épicure suppose d’éviter les désirs inutiles et les douleurs superflues. Mais cela revient à privilégier une vie tranquille plutôt qu’une vie courageuse et engagée.

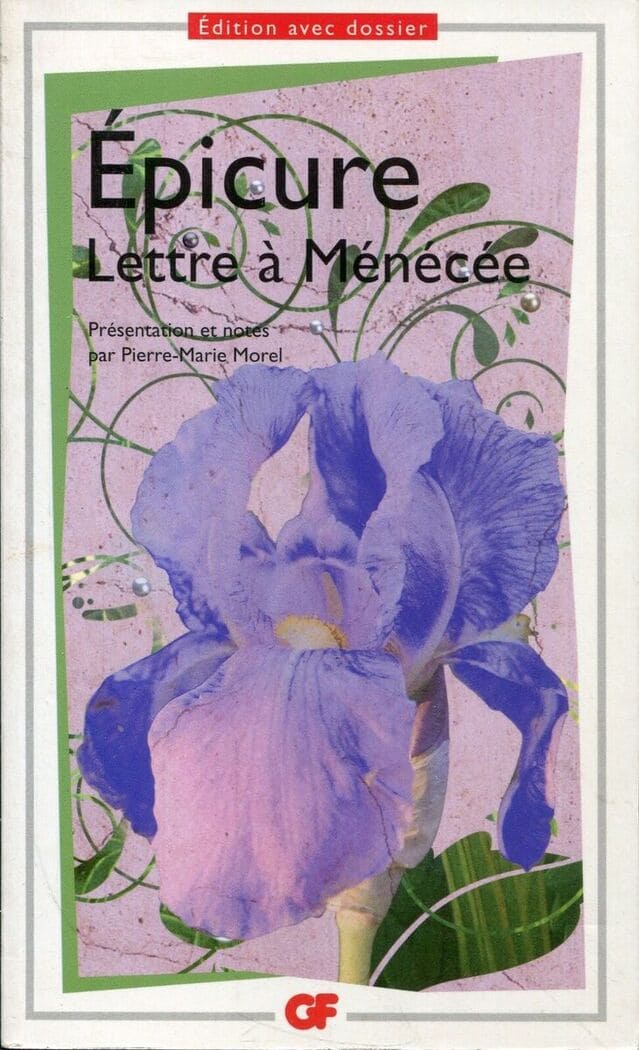

Éléments pour l'introduction

La question des plaisirs est centrale dans la philosophie morale. Pouvons-nous fonder une vie heureuse sur la recherche du plaisir immédiat, ou devons-nous nous méfier de lui ? Dans cet extrait de la Lettre à Ménécée, Épicure défend une conception rationnelle du plaisir : il est la finalité de l’existence, mais tous les plaisirs ne doivent pas être recherchés. Il distingue ainsi les plaisirs réfléchis des plaisirs éphémères et trompeurs. Nous verrons d’abord comment Épicure fait du plaisir le bien suprême, puis pourquoi il préconise un calcul rationnel des plaisirs et des douleurs, avant d’examiner les critiques possibles de cette conception du bonheur.