La vertu est une discipline

Il ne suffit pas de faire une bonne action pour devenir vertueux. C’est par répétition, et par habitude, que l’on apprend peu à peu à bien agir.

Ce n’est ni par nature, ni contrairement à la nature que naissent en nous les vertus, mais la nature nous a donné la capacité [hexis] de les recevoir, et cette capacité est amenée à maturité par l’habitude.

En outre, pour tout ce qui survient en nous par nature, nous le recevons d’abord à l’état de puissance, et c’est plus tard que nous le faisons passer à l’acte comme cela est manifeste dans le cas des facultés sensibles (car ce n’est pas à la suite d’une multitude d’actes de vision ou d’une multitude d’actes d’audition que nous avons acquis les sens correspondants, mais c’est l’inverse : nous avions déjà les sens quand nous en avons fait usage, et ce n’est pas après en avoir fait usage que nous les avons eus). Pour les vertus, au contraire leur possession suppose un exercice antérieur, comme c’est aussi le cas pour les autres arts. En effet, les choses qu’il faut avoir apprises pour les faire, c’est en les faisant que nous les apprenons : par exemple, c’est en construisant qu’on devient constructeur, et en jouant de la cithare qu’on devient cithariste ; ainsi, c’est encore en pratiquant les actions justes que nous devenons justes, les actions modérées que nous devenons modérés, et les actions courageuses que nous devenons courageux. Cette vérité est encore attestée par ce qui se passe dans les cités, où les législateurs rendent bons les citoyens en leur faisant contracter certaines habitudes : c’est même là le souhait de tout législateur, et s’il s’en acquitte mal, son œuvre est manquée et c’est en quoi une bonne constitution se distingue d’une mauvaise.

L'essentiel

Pour Aristote, les êtres humains ne sont ni bons ni mauvais par nature. Ce sont leurs choix et leurs actions qui déterminent, sur la durée, s’ils sont ou non vertueux.

Car tout le monde a la capacité de bien agir.

Ce qui différencie les êtres humains, c’est que certaines personnes décident de ne pas pratiquer cette capacité, tandis que d’autres en font un effort quotidien.

C’est aussi simple que d’apprendre un instrument de musique, d’aller à la salle de sport ou de bricoler.

L’effort répété devient une habitude. Et avec le temps, l’habitude devient une seconde nature.

Bien agir n’est pas une question de connaissance, de croyance ou d’appartenance à un groupe déterminé. C’est avant tout une pratique, que l’on choisit ou non de s’approprier.

Des ressources pour aller plus loin

La vertu en acte

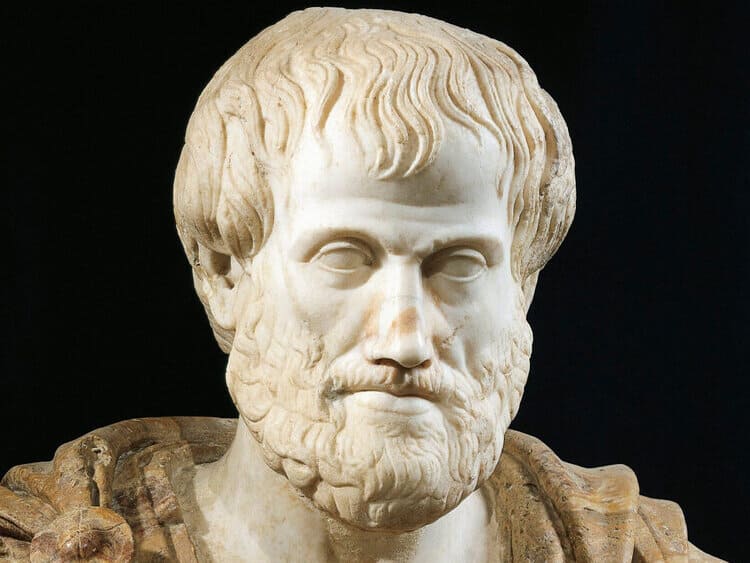

« Ce n’est pas pour savoir ce qu’est la vertu en son essence que nous effectuons notre enquête, mais c’est afin de devenir vertueux, puisqu’autrement cette étude ne servirait à rien.«

– Aristote, Ethique à Nicomaque

[Bac Philo] : Cours et corrigés

Corrigé vidéo en détail [A venir]

Cours sur la morale, la vertu et le devoir [A venir]

Résumé du corrigé :

Plan du texte

Première partie (Phrase 1 – « Ce n’est ni par nature … par l’habitude. »)

- Les vertus ne naissent pas naturellement en nous, mais la nature nous donne la capacité de les acquérir grâce à l’habitude.

Deuxième partie (Phrase 2-3 – « En outre … autres arts « )

- Distinction entre les facultés naturelles (comme les sens) que nous possédons avant de les utiliser, et les vertus qui nécessitent d’être exercées pour être acquises.

Troisième partie (Phrase 4-5 – « En effet, les choses…d’une mauvaise. « )

- Les vertus s’acquièrent par la répétition d’actes vertueux, à l’image des compétences dans les arts ou métiers. La pratique est essentielle et le rôle du législateur est de favoriser ces habitudes chez les citoyens.

Thèse du texte

Les vertus sont acquises par la pratique et l’habitude : c’est en accomplissant des actions justes, courageuses ou modérées que l’on devient juste, courageux ou modéré.

|

Thèses adverses : 1) Innéisme (Platon) : La vertu serait inscrite en nous dès la naissance, à découvrir plutôt qu’à acquérir. 2) Utilitarisme (Mill) : Faire le bien c’est avant tout considérer les conséquences de ses actes. |

Problématique

Comment les vertus se forment-elles en nous si elles ne sont pas innées ?

Intérêt philosophique et enjeux

💡Enjeu éducatif : La vertu est-elle un idée à comprendre ou un art à pratiquer ?

💡Enjeu politique : Est-ce le rôle du législateur de chercher à donner des bonnes habitudes aux citoyens ?

💡Enjeu quotidien : Quelle place accorder à l’habitude dans une vie heureuse et bonne ?

Pièges et difficultés

🚫 Erreur 1 : Confondre habitude et automatisme

Croire que l’habitude est une simple répétition mécanique, alors que chez Aristote, l’habitude est consciente et orientée vers le bien.

🚫 Erreur 2 : Ne pas insister sur la nature humaine d’après Aristote.

A plusieurs reprises dans le texte, Aristote fait des remarques sur la nature humaine et son fonctionnement (« en puissance » vs « en acte »). C’est le fondement de toute sa morale.

🚫 Erreur 3 : Confondre vertu innée et capacité à être vertueux

Aristote insiste : la nature nous donne la capacité d’être vertueux, mais pas la vertu elle-même.

Mobiliser ses connaissances

📌Platon et l’innéisme : Platon, dans ses dialogues, soutient que la connaissance est innée et que l’apprentissage consiste à se remémorer des vérités oubliées. Cela s’oppose à Aristote, pour qui la vertu n’est pas innée mais acquise par la pratique.

📌 Kant et la morale du devoir : Pour Kant, la moralité repose sur des principes rationnels universels, accessibles par la raison. La pratique n’est pas nécessaire pour savoir ce qu’est le bien ; il suffit de l’entendre par la raison.

Objections au texte

1.Le rôle du contexte social et culturel : La morale varie selon les cultures. Si les lois de pays en pays sont différentes, et que les définitions des bonnes habitudes changent de peuple en peuple, peut-on encore parler de vertu ?

2. Le rôle paradoxal de l’éducation : Qui guide la formation d’habitudes vertueuses ? Un éducateur ? Mais dans ce cas, celui-ci ne s’appuie-t-il pas toujours aussi sur des principes abstraits ?

Éléments pour l'introduction

En Angletterre, jusqu’à la moitié du XXème siècle, les jeunes en difficulté étaient envoyés dans des « centres de rééducation ». L’objectif : les rendre vertueux en changeant leurs habitudes. Ces institutions répressives furent un terrible échec et produisirent souvent l’inverse de ce qu’ils cherchaient à accomplir : une intensification de la violence et des actes criminels chez une jeunesse en perte de repères. Face à la montée de la délinquance, le gouvernement anglais faisait alors face à une question difficile : Comment les vertus se forment-elles en nous si elles ne sont pas innées ? Dans cet extrait de l’Éthique à Nicomaque, Aristote se penche justement sur l’origine des vertus. Contrairement à l’idée que la vertu serait un don naturel ou inné, il affirme qu’elle s’acquiert par l’habitude. C’est en répétant des actions justes que l’on devient juste, comme c’est en construisant que l’on devient constructeur. Aristote insiste sur le rôle fondamental de la pratique et de l’éducation, notamment à travers les lois établies par les législateurs. Nous étudierons d’abord comment Aristote établit le lien entre pratique et vertu, avant de discuter des limites et des critiques de sa position.