Les degrés de la conscience

La conscience est fluctuante. Dans certains cas elle s’efface pour faire place aux automatismes. Dans d’autres elle s’intensifie, affermie par la nécessité de faire des choix.

Qu’arrive-t-il quand une de nos actions cesse d’être spontanée pour devenir automatique ? La conscience s’en retire. Dans l’apprentissage d’un exercice, par exemple, nous commençons par être conscients de chacun des mouvements que nous exécutons, parce qu’il vient de nous, parce qu’il résulte d’une décision et implique un choix ; puis, à mesure que ces mouvements s’enchaînent davantage entre eux et se déterminent plus mécaniquement les uns les autres, nous dispensant ainsi de nous décider et de choisir, la conscience que nous en avons diminue et disparaît.

Quels sont, d’autre part, les moments où notre conscience atteint le plus de vivacité ? Ne sont-ce pas les moments de crise intérieure, où nous hésitons entre deux ou plusieurs partis à prendre, où nous sentons que notre avenir sera ce que nous l’aurons fait ?

Les variations d’intensité de notre conscience semblent donc bien correspondre à la somme plus ou moins considérable de choix ou, si vous voulez, de création, que nous distribuons sur notre conduite. Tout porte à croire qu’il en est ainsi de la conscience en général.

L'essentiel

Apprendre à conduire, à jouer d’un instrument ou à tricoter revient sensiblement à la même chose : automatiser des actions.

Dans chacune de ces situations, par répétition et habitude, nous agissons sans forcément avoir conscience de le faire.

Qu’est-ce qui différencie alors ces actions inconscientes des actions conscientes ?

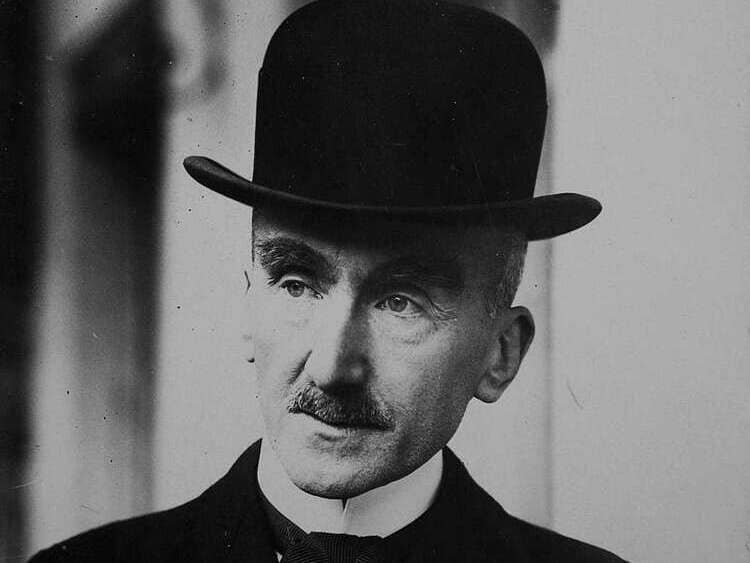

Pour Bergson, la conscience surgit quand une action requiert un choix, ou une création, de notre part.

Des ressources pour aller plus loin

Conscience et liberté

« Pour un être conscient, exister consiste à changer, changer à se mûrir, se mûrir à se créer indéfiniment soi-même »

– Bergson, L’évolution créatrice

[Bac Philo] : Cours et corrigés

Corrigé vidéo en détail [A venir]

Cours sur la conscience immédiate et réfléchie [A venir]

Résumé du corrigé :

Plan du texte

Première partie (phrases 1-3) « Qu’arrive-t-il quand…diminue et disparaît » : La conscience diminue à mesure que l’action devient automatique.

- Bergson expose ici une observation générale : à mesure qu’une action devient automatique, la conscience diminue.

- Il prend l’exemple de l’apprentissage : au début, nous sommes pleinement conscients de chaque geste, mais à mesure que l’action devient mécanique, notre conscience se retire.

Deuxième partie (phrases 4-5) « Quels sont, d’autre part… que nous l’aurons fait ? » : La conscience atteint son maximum d’intensité dans les moments de choix et d’hésitation.

- Bergson pose une question rhétorique et y répond immédiatement : la conscience est la plus intense lorsqu’un choix difficile se présente.

- L’auteur insiste sur l’idée que la conscience est liée à la nécessité de décider et d’assumer son futur.

Troisième partie (phrases 6-7) « Les variations d’intensité de notre conscience… de la conscience en général. » : Conclusion générale sur la corrélation entre conscience et choix.

- Bergson synthétise et généralise son propos en affirmant que la conscience est proportionnelle à l’effort de création et de choix.

Thèse du texte

Bergson soutient que la conscience est étroitement liée à la liberté de choix. Plus une action est libre et engage une décision, plus elle est accompagnée de conscience ; à l’inverse, plus elle devient automatique, plus la conscience s’efface.

|

Thèse adverse : Descartes : la conscience ne dépend pas du contenu de nos pensées mais de l’existence de notre pensée elle-même (cogito). |

Problématique

La conscience est-elle actrice ou simple spectatrice de notre liberté ?

Intérêt philosophique et enjeux

💡Apprentissage et pédagogie : Comment favoriser un apprentissage qui maintient la conscience active ?

💡Automatisation et intelligence artificielle : Nos sociétés développent des systèmes automatisés qui sont sensés faire des choix : mais que valent de tels choix s’ils ne sont pas accompagnés de conscience ?

Pièges et difficultés

🚫 Erreur 1 : Se laisser piéger par l’apparente simplicité du texte

Une grande partie du travail d’explication ici est de montrer à quel point les affirmations de Bergson, bien que simples, sont loin d’être évidentes.

🚫 Erreur 2 : Réduire le texte à une opposition binaire entre conscience et automatisme

La pensée de Bergson est plus nuancée : il ne rejette pas les automatismes, mais il insiste sur le rôle actif de la conscience dans la création et l’adaptation.

🚫 Erreur 3 : Confondre choix et simple hésitation

L’hésitation entre deux options préexistantes n’est pas nécessairement une création. Bergson insiste sur l’invention de nouvelles possibilités, pas seulement sur le fait de trancher entre deux alternatives.

Mobiliser ses connaissances

📌 Bergson : Ici cela peut être très précieux d’avoir déjà des connaissances sur Bersgon et ses conceptions de la durée, du mécanique et de l’élan vital.

📌 Spinoza : Cela peut être intéressant d’opposer la relation conscience/liberté chez Bersgon à celle, déterministe, de Spinoza.

Objections au texte

1. Automatisme et création sont-ils si opposés ? Par exemple, c’est quand le pianiste maîtrise parfaitement son instrument et ses propres automatismes qu’il est capable d’improviser.

2. La conscience est-elle un simple artifice de notre cerveau ? Les neurosciences soutiennent aujourd’hui que la conscience est une sorte de spectatrice de processus neuronaux qu’elle ne contrôle pas.

Éléments pour l'introduction

Dans notre quotidien, nous passons sans cesse d’actions routinières à des moments de réflexion intense. Et une simple observation de nos états mentaux pendant ces différentes actions nous montre que notre conscience semble changer quand « nous sommes plus actifs ». Par exemple, ma conscience semble plus vive quand je joue avec mes amis que quand je regarde un film. Cela signifie-t-il que ma conscience joue un rôle dans mes actions les plus libres, celles où je ne suis pas simple spectateur ? Dans cet extrait, Bergson explore cette question en affirmant que la conscience s’intensifie dans les moments où nous devons faire un choix ou créer quelque chose de nouveau. Il oppose ainsi les actions automatiques, où la conscience se retire, aux situations de crise ou de créativité, où elle devient essentielle. Nous verrons d’abord comment Bergson établit le lien entre automatisme et perte de conscience, avant d’examiner l’importance du choix dans l’intensité de la conscience, puis d’interroger les limites de cette conception.