L'allégorie de l'attelage ailé

L’âme connait les Idées abstraites et universelles car elle a pu, sans le corps, les contempler.

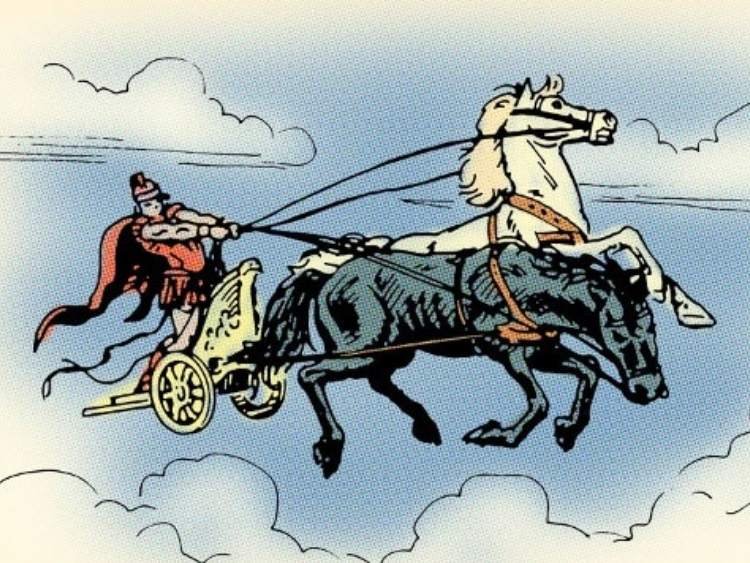

Supposons donc que l’âme ressemble aux forces combinées d’un attelage ailé et d’un cocher. Tous les chevaux et les cochers des dieux sont bons et de bonne race ; ceux des autres êtres sont formés d’un mélange. Chez nous d’abord, le chef de l’attelage dirige deux chevaux ; en outre, si l’un des coursiers est beau, bon et de race excellente, l’autre, par sa nature et par son origine, est le contraire du premier. Nécessairement donc la conduite de notre attelage est difficile et pénible. Mais pour quelle raison, un être vivant est-il donc désigné, tantôt comme mortel, tantôt comme immortel : c’est ce qu’il faut essayer d’expliquer. Tout ce qui est âme prend soin de tout ce qui est sans âme, fait le tour du ciel tout entier et se manifeste tantôt sous une forme et tantôt sous une autre. Quand elle est parfaite et ailée, elle parcourt les espaces célestes et gouverne le monde tout entier. Quand elle a perdu ses ailes, elle est emportée jusqu’à ce qu’elle s’attache à quelque chose de solide ; là, elle établit sa demeure, prend un corps terrestre et paraît, par la force qu’elle lui communique, faire que ce corps se meuve de lui-même.

[…] La force de l’aile est par nature de pouvoir élever et conduire ce qui est pesant vers les hauteurs où habite la race des dieux. De toutes les choses attenantes au corps, ce sont les ailes qui le plus participent à ce qui est divin. Or ce qui est divin, c’est le beau, le sage, le bon et tout ce qui est tel. Ce sont ces qualités qui nourrissent et fortifient le mieux l’appareil ailé de l’âme, tandis que leurs contraires, le mauvais et le laid, le consument et le perdent. Le grand chef, Zeus, s’avance le premier dans le ciel en conduisant son char ailé ; il règle tout, veille sur tout. Derrière lui, s’avance l’armée des dieux et des génies disposée en onze cohortes. Hestia, seule, reste dans le palais des dieux. Tous ceux des autres qui comptent au nombre des douze dieux conducteurs, marchent en tête de leur cohorte, dans l’ordre qui fut prescrit à chacun d’eux.

[…] Lorsqu’ils vont assister au repas et prendre part au festin, ils montent travers des régions escarpées, jusqu’au plus haut sommet de la voûte du ciel. Toujours en équilibre, les chars des dieux sont faciles à conduire et montent aisément. Ceux qui les suivent, par contre, ne grimpent qu’avec peine, car le coursier doué d’une complexion vicieuse s’affaisse, s’incline vers la terre et s’alourdit, s’il n’a pas été bien dressé par ses cochers. Alors une tâche pénible et une lutte suprême s’offrent à l’âme de l’homme. Les âmes appelées immortelles, quand elles sont parvenues au sommet, passent au-dehors et vont se placer sur le dos même du ciel ; et, tandis qu’elles s’y tiennent, le mouvement circulaire les emporte, et elles contemplent l’autre côté du ciel. Aucun poète d’ici-bas n’a jusqu’ici chanté cette région supra-céleste, et jamais aucun dignement. Voici pourtant ce qu’elle est, car il faut oser dire la vérité, surtout quand on parle sur la Vérité même. L’Essence qui possède l’existence réelle, celle qui est sans couleur, sans forme et impalpable ; celle qui ne peut être contemplée que par le seul guide de l’âme, l’intelligence ; celle qui est la source du savoir véritable, réside en cet endroit. Pareille à la pensée de Dieu qui se nourrit d’intelligence et de science absolue, la pensée de toute âme, cherchant à recevoir l’aliment qui lui convient, se réjouit de revoir après un certain temps l’Être en soi, se nourrit et se rend bienheureuse en contemplant la vérité, jusqu’à ce que le mouvement circulaire la ramène à son point de départ. Durant cette révolution, elle contemple la justice en soi, elle contemple la sagesse, elle contemple la science, non cette science sujette au devenir, ni celle qui diffère selon les différents objets que maintenant nous appelons des êtres, mais la science qui a pour objet l’Être réellement être. Puis, quand elle a de même contemplé les autres êtres réels et qu’elle s’en est nourrie, elle plonge à nouveau dans l’intérieur du ciel, et rentre en sa demeure. Dès qu’elle y est rentrée, le cocher attache ses chevaux à la crèche, leur jette l’ambroisie, et les abreuve ensuite de nectar.

Telle est la vie des dieux. Parmi les autres âmes, celle qui suit et ressemble le mieux à la divinité, élève la tête de son cocher vers cet envers du ciel, et se laisse emporter par le mouvement circulaire. Mais, troublée par ses coursiers, elle ne contemple qu’avec peine les êtres doués d’une existence réelle. Telle autre, tantôt s’élève et tantôt s’abaisse ; et, violentée par ses chevaux, elle aperçoit certaine réalités tandis que d’autres lui échappent. Les autres âmes sont toutes avides de monter ; mais, incapables de suivre, elles sombrent dans le remous qui les emporte, se jettent les unes sur les autres et se foulent aux pieds, chacune essayant de se porter avant l’autre. De là un tumulte, une lutte et les sueurs d’une suprême fatigue. Par la maladresse des cochers, beaucoup d’âmes alors deviennent boiteuses, beaucoup brisent une grande partie de leurs ailes. Toutes, malgré leurs efforts répétés, s’éloignent sans avoir été admises à contempler l’Être réel ; elles s’en vont n’ayant obtenu qu’opinion pour pâture.

L'essentiel

Dans ce récit Platon décrit les voyages des âmes qui, sans leur corps, ont la possbilité de contempler les Idées universelles qui structurent le monde.

Mais cette contemplation n’est pas de tout repos. L’image de l’attelage ailé traduit le caractère instable de l’âme, tiraillée entre ses penchants les plus sombres (le cheval difficile) et ses penchants les plus nobles (le cheval bien dressé).

Parvenir à la connaissance du monde tel qu’il est demande donc un double effort :

– Accéder à la contemplation abstraite des choses intelligibles et universelles ;

– Bien conduire son âme pour qu’elle tienne le cap pendant cette ardue contemplation.

Des ressources pour aller plus loin

L’âme et ses ailes

« On ne peut saisir [les Idées] que par un raisonnement de l’Esprit, car elles sont invisibles et hors de la vue. «

– Platon, Phédon, 78e

Cours sur les allégories de Platon

Dans le cadre d’Introduction à la Philosophie de Potion Magique, un cours entier porte sur la philosophie de Platon, et analyse ses trois allégories les plus célèbres, dont l’allégorie de la caverne.